양숙 - 가을 편지 (1971 초판) 고은 작사

바람의 빛깔(엠넷 위키드, 제주소년 오연준)

https://www.youtube.com/watch?v=ySUUX-o63_I

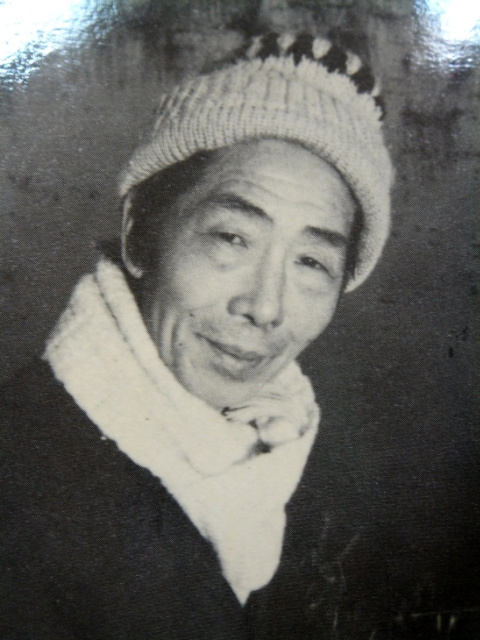

박용래 (1925-80)

『싸락눈』

향토적 서정이 물씬한 시 세계를 일궈낸 시인 박용래(朴龍來, 1925~1980)는 그와 가까이 지내던 문인들로부터 “눈물의 시인”으로 불리곤 한다. 생전의 시인과 술자리에서 어울리곤 하던 작가 이문구는 “그는 누리의 온갖 생령(生靈)에서 천체의 흔적에 이르도록 사랑하지 않은 것이 없었으며, 사랑스러운 것들을 만날 적마다 눈시울을 붉히지 않을 때가 없었다.”고 돌아본다. 그는 우렁 껍질 · 먹감 · 조랑말 · 원두막 · 얼레빗 · 쇠죽가마 · 개비름 · 초가 지붕 · 도깨비불 같은 세상의 사라져가는 것들, 아무도 돌보지 않는 것들을 즐겨 노래한 시인이다. 박용래 시인이 그토록 자주 눈물을 보인 것은 작고 보잘것없는 것들을 보듬어 안는 그의 따뜻한 마음 때문이다.

박용래는 1925년 충남 논산군 강경읍에서 바로 위의 누나와 무려 열 살이 넘는 터울이 지는 막내아들로 태어난다. 바로 손위인 홍래 누나는 뒷날 그의 시에도 나올 만큼 어린 박용래에게 많은 영향을 끼친다.

오동꽃 우러르면 함부로 노한 일 뉘우쳐진다. / 잊었던 무덤 생각난다. / 검정 치마, 흰 저고리, 옆 가르마, 젊어 죽은 홍래 누이 생각도 난다. / 오동꽃 우러르면 담장에 떠는 아슴한 대낮. / 발등에 지는 더디고 느린 원뢰(遠雷).

- 박용래, 「담장」, 『강아지풀』(민음사, 1975)

그 홍래 누님이 시집가서 1년도 못 돼 세상을 떠났다. 산후 대출혈, 슬픈 전갈은 야심, 강 건너 마을에서 왔다. 어머니는 가슴을 치며 길길이 뛰시다 기절을 하고 아버지는 온 울안을 대낮처럼 등불로 밝히고 혹시나 기적을 기다리며 밤을 새웠다. 중학교 2학년, 나는 울지도 못했다.

- 박용래, 「홍래(鴻來) 누님」, 『현대문학』(1971. 11.)

박용래는 중학교 시절부터 「부활」 · 「죄와 벌」 등을 읽으며 문학에 빠져든다. 1943년 강경상업고등학교를 수석으로 졸업한 그는 조선은행 서울 본점에서 근무하게 된다. 1945년 은행을 그만둔 그는 꼼짝없이 일제의 징집에 끌려 나갈 처지가 되는데, 다행히 해방을 맞는다. 그는 해방 뒤 은행으로 돌아가지 않고, 한국의 민요를 일역(日譯)하고 있던 시인 김소운을 찾아가 50여 일 동안 더부살이를 하다가 온다. 1946년에는 생활고에 쫓겨 계룡학숙(鷄龍學塾)에 교사 자리를 얻어 들어가 상업과 국어를 가르친다. 거기서 그는 박희선 · 정훈 · 이재복 · 하유상 · 원영한 등과 ‘동백시회’를 꾸린 뒤 동인지 『동백』을 펴내며 본격적인 시 습작기를 보낸다.

박용래는 1955년 「가을의 노래」로 『현대문학』에 박두진의 초회 추천을 받고, 이듬해인 1956년 「황토길」 · 「땅」으로 완료 추천을 받아

문단에 나온다.

중학교 국어과 준교사 자격증을 따서 대전의 철도학교에서 가르치던 박용래는 1956년 겨울, 독신으로 살리라던 결심을 풀고 대전간호학교 출신인 이태준을 만나 결혼한다. 그는 결혼 뒤에도 이 학교 저 학교로 전전하다가 1965년 송악중학교를 마지막으로 교직에서 물러난다. 이로써 간호사인 아내가 생계를 도맡고, 그는 스스로 ‘청시사(靑枾舍)’라고 이름 붙인 마당에 상추 · 아욱 · 대추 · 라일락 · 감나무 등을 심어 가꾸며 전업 시인으로 들어앉는다.

박용래와 가까이 지내던 문인들은 한결같이 그를 ‘눈물의 시인’으로 기억한다. 그는 거의 밤마다 곤죽이 되도록 술을 마시는데, 술에 취하면 누구의 눈치도 보지 않고 하염없이 눈물을 흘리곤 한다.

박용래 시인의 목소리는 흐느낌으로 바뀌었다.······ 결국 눈물 때문에 통금 시간이 임박하도록 이어진 이날의 술자리에서 변변히 얘기도 못했고, 그 몇 해 뒤에 이 시인이 타계함으로써 이것이 처음이자 마지막 자리가 되었는데, 내 뇌리에 이 시인이 눈물의 이미지로 자리앉아 있는 데는 이러한 연유가 있다.

- 신경림, 「눈물과 결곡의 시인」, 『시인을 찾아서』(우리교육, 1998)

그러나 시쓰기에 임하는 그의 태도는 매우 엄격했다고 한다.

시에 대한 정열만은 누구에게도 비할 수 없이 강하셨던 아버지, 어쩌다 동창회에 다녀오신 날에는 밤새워 괴로워하셨지만, 끝내 아버지께서는 몇 구절의 시에 생애를 걸고, 평생 시인이라는 명분 이외에는 그 어느 직함도 가지려 하지 않으셨다.

- 박용래의 딸 연의 술회, 『예촌문학』 ― 홍희표, 「박용래, 그 인간의 순수와 서정적 시 세계」, 『저녁눈』(미래사, 1991) 해설 재인용

그래서인지 박용래는 문단 생활 25년 동안 1백여 편의 작품만을 남길 정도로 과작이었으며, 역사의 격동이나 시류에 상관없이 자신만의 세계, 서정의 세계를 고집한다. 문단에 나온 이래 25년 동안 줄곧 유년기에 대한 회상, 우리 농촌의 시정, 애틋한 정한을 시 속에 풀어낸 것이다. 이런 그의 태도를 놓고는 감상적이고 현실 도피적이라는 비난과, 현대 사회에서 소멸되고 있는 토착과 전통에 생명을 불어넣었다는 찬사가 엇갈린다

여름 한낮 / 비름 잎에 / 꽂힌 땡볕이 / 이웃 마을 / 돌담 위 / 연시(軟枾)로 익다 / 한쪽 볼 / 서리에 묻고 / 깊은 잠 자다 / 눈오는 어느 날 / 깨어나 / 제상(祭床) 아래 / 심지 머금은 / 종발로 빛나다

위의 「연시(軟枾)」에서도 볼 수 있듯이 박용래는 대개 10행 내외의 단시를 주로 쓰는데, 그의 시에서는 기교를 거느린 비유법과 언어를 절제한 극도의 압축미가 두드러진다. 깎아낼 대로 깎아내 간결하기 이를 데 없는 언어의 경제도 놀랍지만, 그 안에 새겨진 토착적 정서는 시릴 정도로 선명하다. 이것이 지나쳐 때로는 시적 감동을 도중에서 차단하는 느낌도 주지만, 이것이 박용래 시의 가장 큰 특징이다. 한 가지 종결형만 쓰면서 한 마디 군소리 없이 시행을 이어간 다음과 같은 시도 눈에 띈다.

늦은 저녁 때 오는 눈발은 말집 호롱불 밑에 붐비다. / 늦은 저녁 때 오는 눈발은 조랑말 발굽 밑에 붐비다. / 늦은 저녁 때 오는 눈발은 여물 써는 소리에 붐비다. / 늦은 저녁 때 오는 눈발은 변두리 빈터만 다니며 붐비다.

- 박용래, 「저녁눈」, 『싸락눈』(삼애사, 1969)

그의 첫 시집인 『싸락눈』에 실려 있는 짤막한 4행시 「저녁눈」은 어떤 군더더기도 없이 눈발 흩날리는 정경을 한 폭의 소묘처럼 담아낸 작품이다. 진술하는 어조가 아니라 미세한 소묘만으로도 사라지는 것들, 곧 스러질 것들에 대한 자신의 연민을 깔끔하게 드러낸다.

그가 즐겨 다루던 소재는 강아지풀 · 엉겅퀴 · 각시풀 · 호박꽃 · 상추꽃 · 아욱꽃처럼 대수롭지 않게 지나쳐버리기 쉬운 것들과 호롱불 · 손거울 · 나막신 · 우렁 껍질 · 조랑말 · 창호지처럼 우리 사회에서 사라져가는 것들이다. 그는 이런 소재로 유년기의 기억들을 끄집어내거나, 한국의 농촌 풍경을 그윽하게 묘사하고, 그 속에서 둥지를 틀고 사는 사람들의 모습을 붙잡아내 향토에 깃들인 정한의 세계를 노래한다. 바스라지고 사라지는 것들에 대한 그의 유별난 관심과 연민은 그의 눈길을 문명한 도시보다는 변두리, 향토의 사물 위에 시종 머물게 한다. 바로 이런 요소가 박용래를 흔치 않은 토착 시인으로 만들고 있는 것이다. 그는 민요의 기본 구조인 언어의 반복과 병렬을 눈여겨보고, 그것이 한국적 정한의 세계와 달관의 정서를 드러내는 데 효과가 있다고 생각해 제 나름으로 걸러낸 민요의 어법을 시에 자주 살려 쓴다.

1969년에 펴낸 첫 시집 『싸락눈』으로 박용래는 『현대시학』 제정 제1회 ‘작품상’을 받는다. 1980년에는 제7회 ‘한국 문학 작가상’을 차지한다. 1980년 여름 그는 취중에 길을 건너다 택시에 치여 3개월 동안 입원하는데, 이 때 건강이 급격하게 나빠진다. 같은 해 11월 20일, 전날 밤도 여전히 소주를 마시고 돌아온 그는 다음날 셋째딸 수명이가 점심을 준비하고 있는 동안 안방에서 조용히 숨을 거둔다. 사인은 심장 마비다.

<LI>김용성, 『한국 현대 문학사 탐방』, 현암사, 1984</LI>

<LI>송재영, 「동화 혹은 자기 소멸」, 『강아지풀』 해설, 민음사, 1975</LI>

<LI>정한모 · 김재용 편저, 『한국 대표시 평설』, 문학세계사, 1993</LI>

<LI>신경림, 「눈물과 결곡의 시인」, 『시인을 찾아서』, 우리교육, 1998</LI>

<LI>홍희표, 「박용래, 그 인간의 순수와 서정적 시 세계」, 『저녁눈』 해설, 미래사, 1991</LI>

<LI>권오만, 「박용래론 ― 한의 시각적 형상화」, 『한국 현대 시인 연구』, 민음사, 1989</LI>

<LI>하현식, 「토속 미학의 정체 ― 박용래 시의 맥락」, 『현대시학』 1986. 3.</LI></UL></DIV>

[Daum백과] 박용래 – 20세기 한국 문학의 탐험 3, 장석주, 시공사

自畵像 2

박용래

한 오라기 지풀일레 아이들이 놀다 간 모래城 무덤을 쓰을고 쓰는 江둑의 버들꽃 버들꽃 사이 누비는 햇제비 입에 문 한 오라기 지풀일레

새알, 흙으로 빚은 경단에 묻은 지풀일레

窓을 내린 下行列車 곳간에 실린

한마리 눈(雪)속 羊일레.

용래는 깊은 산속 소금종지다. 귀하디 귀한 눈물을 담고 있어 그를 보지 못할 지라도 생각만 해도 순한 양이 된다. 마음이 몹시 서러운 짐승이 된다. 종삼과 함께 우리에게 더 이상 시인은 없다.

'詩.' 카테고리의 다른 글

| 가을을 여는 詩 (「서성인다」- 박노해) (0) | 2017.10.17 |

|---|---|

| 『검은 시의 목록』- 안도현 엮음 (0) | 2017.10.14 |

| 쥬라블리(白鶴) (0) | 2017.04.09 |

| 『다시, 시로 숨쉬고 싶은 그대에게』 (0) | 2017.04.08 |

| 육법전서와 혁명 / 김수영 (0) | 2017.02.14 |