책을 엄청나게 모은 장서가(臧書家)도 애서가(愛書家) 축에 들고

책의 장정(裝幀) 에 취미가 있는 사람들과 책의 간행에 열의를 갖는 사람들,

그리고 李春風 처럼 책을 베끼는데 취미가 있는 사람들도 그 축에 든다.

책을 끔찍이 사랑한 마니아는 의외로 많다.

하지만 책을 많이 만지고 깊이 사랑하는 책장수를 愛書家 대열에 넣는 일은 망설여진다.

애서가의 삶과 일화를 묘사한 글은 종종 눈에 뜨이는데 반해,

책을 판매한 상인을 다룬 글은 찾아보기 힘들다.

그런데 책장수 가운데 누구보다 책을 잘 알고 사랑한 사람이 있었다.

18, 19 세기 조선의 서적 외판원 조신선(曺神仙)이 바로 그다.

책을 사랑하는 서음(書淫)의 독특한 면모는 서벽(書癖)을 지닌 문인들에 의해 종종 묘사되었다.

淸末의 학자 섭덕휘가 쓴 '환빈매서행(奐彬買書行)의 앞 대목에서

『책을 사는 것은 첩(妾)을 사는 것과 같아 / 고운 용모에 마음 절로 기쁘네. /

첩이야 늙을수록 사랑이 식어가지만 / 책이야 늙을수록 향기 더욱 강렬하지. /

책과 첩, 어느 것이 더 나을지 / 쓸데없는 고민이 자꾸 이어지네. /

때로는 내 방에 죽치고 있는 첩보다 / 서가에 가득한 책이 더 낫지.』

라고 익살스럽게 비유하였다.

서책문화가 발달한 조선시대에도 이런 못말리는 서치(書痴)들이 적지 않았다.

자연스레 그들의 기괴하면서도 흥미로운 사연을 기록한 시와 산문이 드물지 않다.

반면에 그들에게 책을 공급해준 책장수나 서점을 묘사한 기록은 드물다 못해 거의 없다.

조선시대에는 대체로 서점 공간에서 책의 거래가 이루어지기 보다는

판매자와 구매자 사이를 연결해주는 중매인을 통해 거래가 이루어졌다.

서적 중개인을 의미하는 서쾌(書 人+會) 또는 책쾌라는 책 거간꾼이 그들이다.

조신선은 18세기 중엽 이후부터 19세기 초반까지 서울의 지식집단에 명성이 자자하던 거간꾼이었다.

다산 정약용을 비롯하여 조희룡과 조수삼이 그의 전기를 썼다.

그 뿐만 아니라 서유영이 쓴 '금계필담(錦溪筆談)에도 그의 사연이 전하고

여러 저작에도 그의 인생을 소재로 한 이야기가 실려 있다.

현재 책의 거래가 이루어지는 공간인 서점은 근대의 산물이다.

옛날에는 책의 거래를 서쾌가 담당하였다.

어째서 서점이 활성화되지 않았을까?

서책의 공급과 수요는 양반 사대부 계층에 집중되었고, 정부에 의해 통제되었다.

조선시대에는 지식의 공급과 유통을 국가가 관장하였다.

지식과 정보를 전하는 가장 중요한 매체가 서적인데, 조선왕조는 정책적으로 서점의 설립을 금하거나 억제하였다.

서울에 책을 파는 서사(書肆)가 전혀 없었던 건 아니다.

영조 시대에는 서소문에 이인석과 박섬이 공동으로 운영하는 약계책방이란 곳이 있었다.

유몽인이 쓴 글을 보면, 임진왜란 이후 전라도 남원에 박고서사란 서사가 세워지기도 했다.

그렇기는 하지만 전반적으로 서점이 활성화되지 못하여 서적 유통은 서쾌에게 맡겨졌다.

그렇다보니 서점의 개설을 요구하는 주장이 제기되었다.

정조 시대에는 박제가가 북경의 서점거리인 유리창(琉璃廠)을 방문했을 때 그러한 욕구를 드러낸 적이 있다.

서사 한 군데를 들어간 박제가는 피곤에 지친 주인이 잠시도 쉴 틈이 없이 매매 문서를 뒤적이며 일하는 모습을 보고

경탄을 금치 못하였다.

서점에서 활발하게 서책이 팔려나가는 것에 자극을 받은 그는 그 순간 조선을 떠올리며,

“ 우리나라의 서쾌는 책 한 종을 옆에 끼고 사대부 집을 두루 돌아다닌다 하더라도 어떤 때는 여러 달 내내 팔지 못하기도 하는데” 라며 한숨을 토했다.

<<북학의>>에 전하는 조선 서쾌의 실상이다.

당시 서쾌는 책을 사고파는 일을 함께 했다.

금전이 필요하여 책을 팔려는 사람에게 싼값에 사서 책을 구하는 사람에게 비싸게 팔아 이문을 남기는 방식이었다.

“책은 모두 당신이 가지고 있던 거요? 또 책의 내용은 아시오?”

조신선은 이렇게 답했다.

“나는 책이 없소이다. 아무개가 어떠어떠한 책을 몇 년 소장하고 있다가 그 가운데 어떤 책을 나를 통해 몇 권 팔았을

뿐이오.

그 때문에 책의 내용은 모르지만 어떤 책은 누가 지었고, 누가 주석을 달았으며 몇 질에 몇 책인지는 충분히 알지요.

그런고로 천하의 책이란 책은 모두 내 책이지요.

책을 아는 천하 사람 가운데 나보다 나은 사람이 없을 게요.”

“옛날에는 아무개의 할아버지와 아무개의 아버지가 책을 사들이고 그 자신도 귀한 몸이 되고 높은 벼슬아치가 되었지요.

지금 와서는 그 아들과 그 손자가 책을 팔아먹고 집이 곤궁해지더군요.

나는 책을 통해 수많은 사람을 겪었지요.”

당시의 책이 지닌 위상은 현재의 책과는 비교할 수 없이 무거웠으므로 그의 말은 결코 허황되지 않다.

그의 말처럼 한 집안의 영고성쇠가 그 집안의 장서가 모였다가 흩어지는 과정을 통해 세상에 드러나기도 한다.

장서를 대대로 지키는 건 그 집안의 위의를 지키는 것이고, 그 집안의 현재와 미래를 점쳐볼 수 있는 중요한 징표였다.

심지어는 국가조차 그렇지 않은가?

조선의 국운이 기울자 조선의 가치있는 책이 먼저 대거 일본으로 넘어간 것을 보라.

집안이 망하기 전에 먼저 그 집안의 책이 세상으로 흩어진다.

책을 소중히 여기는 사람들에게 이러한 이야기는 정말 가슴 저린 일이 아닐 수 없다.

청나라 학자인 이문조가 <유리창서사기(琉璃廠書肆記)>란 글을 통해 그곳 서점의 실상을 묘사하는 중에

노위(老韋)라는 일종의 서적 브로커를 소개하였다.

사고전서(四庫全書) 편집관인 주영년이 <<윤보(韻補)>>란 책이 남에게 팔려 몹시 언짢아하자

노위는 “소장형이 지은<<운략(韻略)>에 그 책의 내용이 다 들어 있다”고 귀띔을 해주었다.

주영년이 그 책을 가져다 보니 정말 그랬다.

또 노위는 그에게 위료옹이 쓴 <<고금고(古今考)>>를 읽어보라고 권하며,

경학에 깊이가 있는 송나라 학자로 위료옹보다 나은자가 없는데,

그가 세상에 알려지지 않아 그의 설을 채택하지 않는 것이 안타깝다고 말했다.

주영년이 노위의 말에 수긍하지 않을 수 없었다.

이문조의 글을 통해 보면, 노위는 제대로 책을 아는 전문 사서이자 브로커였다.

학자들에게 독서와 연구의 길을 안내한 지식과 능력을 소유한 노인이었다.

노위의 한두 일화는 조신선의 모습과 유사한 구석이 적지 않다.

그들은 책장수라 하여 무시하고 넘길 수 없는, 책의 세계에서 독보적인 길을 개척한 사람들이다.

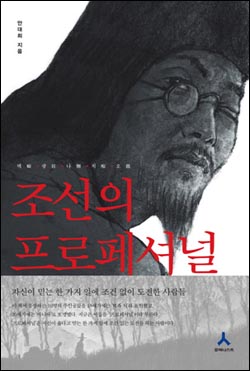

조선의 프로페셔널 (p219~)

'책 · 펌글 · 자료 > 예술.여행.문화...' 카테고리의 다른 글

| Mystery shopper (0) | 2008.03.21 |

|---|---|

| 맞춤법 (0) | 2008.03.07 |

| 어게인 용궁반점 (0) | 2007.09.08 |

| 바둑콩트 (타짜) (0) | 2007.08.16 |

| 7 : 3 의 물고기 사회 (0) | 2007.07.30 |