그림에 기댄 畵요일 - 오직 나만... 위로하는 그림 전展

그림에 기댄 畵요일 - 오직 나만... 위로하는 그림 전展이종수 지음 / 생각정원 / 2014년 7월

저자 이종수(女)님은 대학에서 국문학을, 대학원에서 미술사를 공부했군요.

미술사 강의를 하면서 ‘인문과 예술을 결합한 글쓰기’를 한답니다.

그래서 머리말에도 이렇게 썼군요.

“인문의 시선으로 마주한 그림 이야기이니 ‘인문화첩’이라 이름 하면 어떨까요.

일주일에 하루쯤, 그림에 기대어 나를 만나는 화畵요일로 정해봅니다.”

1

田琪, <계산포무도> 24.5 x 41.5

홀로 피어 있는 꽃

산에는 꽃 피네

꽃이 피네

갈 봄 여름 없이 꽃이 피네

산에

산에

피는 꽃은

저만치 혼자서 피어 있네

산에서 우는 작은 새여

꽃이 좋아

산에서

사노라네

산에는 꽃 지네

꽃이 지네

갈 봄 여름 없이

꽃이 지네

글쓴이는 이 작품을 보면서 김소월의 산유화를 떠올렸다네요?

“이 작품을 마주하고 있으면, 바람소리가 마음을 흔들어 놓는다”고 이야기하는 분들이 많습니다.

저 또한 그랬습니다. 한 요절한 천재의 스산함이 바람 속에 스민 작품이라, 그리 생각했지요.

그런데 소월의 <산유화>를 마음으로 받아들인 그날 이후,

바람소리에 가려 있던 새로운 이야기가 들리기 시작합니다.

바람보다 낮고 한숨보다 더 깊은 그 소리는, ‘저마다’ 바람을 만나는 나무들의 이야기입니다.

바람의 이야기가 스산함이라면, 나무의 이야기는 견뎌냄, 그런 느낌이었습니다.

바람은 나무의 고독을 일깨워주었죠. 하지만 그 바람으로 혼자 견뎌야 하는 삶이 있음을…….

이렇게 관점을 달리하면 전혀 달리 보이기도 하는데,

산유화를 떠올린 것 까지는 저도 좋습니다만,

그걸 ‘견뎌냄’으로 풀이해야 할까는 좀 그렇군요.

2

아들 연록 보아라.

날이 이처럼 찬데 집안 모두 편안하며 너의 독서는 한결같으냐?

내 병의 상태는 모친에게 보낸 편지에 이미 전했으니 다시 얘기할 필요는 없겠다.

또한 김 同旨가 가서 직접 전했으리라 생각한다.

훈장 댁에 드릴 월사금을 보내지 못함이 한탄스럽다.

어지러워 더 쓰지 않는다.

乙年 섣달 19일 아버지가 쓴다.

김홍도, '추성부도(秋聲賦圖)' 종이에 옅은 채색, 56 x 214 Cm, 1805, 호암미술관 소장

구양자가 밤이 올 무렵 책을 읽고 있는데, 서남쪽에서 들려오는 소리를 들었다.

섬칫하여 이를 듣다가 말했다.

"참 이상도 하다, 처음엔 우수수 스산한 빗소리에 바람소리를 내더니

느닷없이 솟구쳐 물결이 이는 듯하는 것이

마치 파도가 밤중에 일어나 폭풍우로 갑자기 몰려오는 것만 같구나.

물건에 부딪치면 쟁글쟁글 쇠붙이가 일제히 우는 것만 같아,

마치 적진을 향해 가는 군대가 입에 재갈을 물고 내달리매,

호령 소리는 들리잖코 다만 사람과 말이 달리는 소리만 들리는 듯하다.“

내가 묻는다. "이것이 무슨 소리냐? 네가 나가 살펴보아라."

동자가 대답한다. "달과 별이 환히 빛나고, 은하수는 하늘에 걸렸습니다.

사방에 사람 소리도 없고, 소리는 나무 사이에서 납니다."

"아, 슬프도다!. 이것은 가을의 소리로구나. 어이하여 왔는가?

대개 가을의 형상이란,

그 색깔은 참담하여 안개는 부슬부슬한데 구름은 걷히는 것만 같고,

그 모습은 맑고 밝아 하늘은 드높고 해가 반짝이는 듯 하다.

그 기운은 오싹하여 사람의 살과 뼈를 저미는 것만 같은데,

그 뜻은 쓸쓸하여 산과 내가 적막한 듯 하다.

그래서 그 소리는 처량하고 애절하여 울부짖고 분을 펴는 것만 같다.

무성한 풀들이 무성함을 다투고, 아름다운 나무도 울창하여 마음을 기쁘게 하더니만

풀을 이것이 흔들면 색깔이 변하고, 나무가 이것과 만나면 잎이 떨어진다.

꺾어져 시들어 떨어지는 까닭은 한 기운의 남은 매서움 때문이다.

대저 가을이란 형관(刑官)이니, 때로는 음(陰)이 된다.

또 전쟁의 형상이니, 오행으로는 금(金)이 된다.

이를 일러 천지의 의로운 기운이라 하니, 항상 엄숙함을 마음으로 삼는다.

하늘은 사물에 있어 봄에는 싹이 돋고 가을에 열매 맺게 한다.

그런 까닭에 음악에 있어서는 상성(商聲)이라 서방의 음을 주관하며

이칙(夷則)이 7월의 음률이 된다.

상(商)`이란 상심(傷心)`이니, 만물이 이미 노쇠하매 슬퍼 상심함이며,

이(夷)`는 륙(戮)`이라 사물은 성대한 시절을 지나면 죽는 것이 마땅한 것이다.

아아! 초목은 정이 없이 때로 나부껴 떨어진다.

사람은 동물로서 오직 만물의 영장이 되니

온갖 근심을 그 마음에 느끼고, 갖은 일이 그 형상을 수고롭게 한다.

마음에 움직임이 있게 되면 반드시 그 정신이 흔들린다.

하물며 그 힘으로 미치지 못할 바를 생각하고, 지혜로 능히 할 수 없는 것을 근심하니

윤기나게 붉던 낯빛이 마른 나무 같이 되고

이들이들 검던 머리가 허옇게 되는 것이 마땅하다 하겠다.

어이하여 금석의 자질도 아니면서 초목과 더불어 번영함을 다투려 하는가?

생각컨대 누가 이를 해치고 죽이는 것인가?

그럴진대 어찌 가을 소리를 한하랴?“

동자는 대답 않고 고개를 떨구고 잠을 잔다.

다만 사방 벽에서 벌레 소리만 찌륵찌륵 들려와 나의 탄식을 부추기는 듯하였다.

이 추성부도는 김홍도가 마지막으로 그린 작품으로 알려져 있죠.

이 당시 김홍도가 마포 근처에 살았을텐데 편지를 썼다는 걸 보면?????

혼자 딴 데 가서 살았나? 암튼 많이 곤궁했나봅니다.

김홍도 정도의 화가마져도 삶이 어떠했는지 알려진 바가 없다니‥‥ ㅠㅠ

가운데 나뭇가지가 <소림명월도>의 나뭇가지 닮지 않았습니까?

3

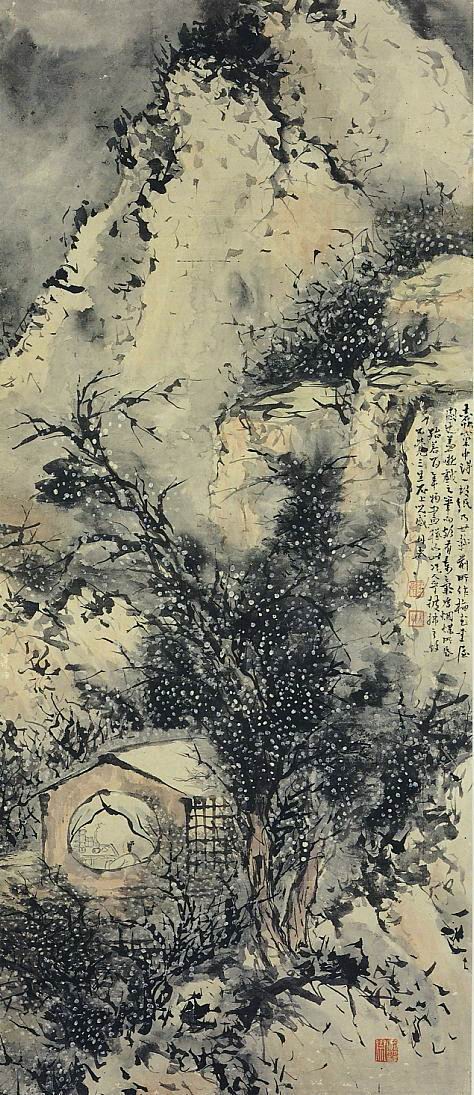

《매화서옥도(梅花書屋圖)》 종이에 담채 106.1cm x 45.1cm 간송미술관

눈이 오는가 북쪽엔

함박눈 쏟아져 내리는가

험한 벼랑을 굽이굽이 돌아간

백무선 철길 우에

느릿느릿 밤 새어 달리는

화물차의 검은 지붕에

연달린 산과 산 사이

너를 남기고 온

작은 마을에도

복된 눈 내리는가

잉크병 얼어드는 이러한 밤에

어쩌자고 잠을 깨어

그리운 곳 차마 그리운 곳

눈이 오는가 북쪽엔

함박눈 내리는가

(이용악, ‘그리움’ 전문)

미술사를 공부하겠다고 마음먹은 것은 제법 늦은 나이였어요. 그저 좋아한다고 해서 나의 길이 될 수 있는지, 오래도록 망설이며 서성이고 있었습니다. 공부의 길은 까마득하고 젊은 동료들의 그 젊음이 한없이 부러워 마음까지 쪼그라들던 시절이었습니다. 그런 내게, 옛그림을 공부하기로 마음먹은 내게, 첫사랑으로 다가온 그림이 바로 조회룡의 「매화서옥도」입니다. 여전히 매화서옥도 앞에 서면 첫사랑 그 순간이 떠오릅니다.

4

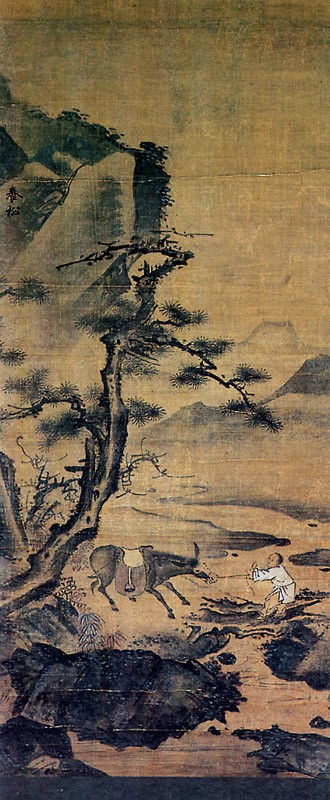

동자견려도, 김시(1524-1593),16세기,비단에 채색,111x46cm,호암미술관 소장

[출처] 해학의 동자견려도-김시|작성자 무동이

부분.

주인공이 동자와 나귀인 것은 분명해 보이기는 하지만, 동자와 나귀를 화면에서 살짝 지워보면 어떤가요?

그래도 이 그림은 그림으로서 부족하질 않습니다. 한 폭의 산수화로서 그럴 듯합니다.

그저 배경으로만 두기엔 아깝습니다. 자연을 배경으로 동자와 나귀가 슬쩍 지나가고 있다고 해도 그만이겠어요.

중종 때 간신으로 사사된, 정승 반열에 올랐던 김안로가 비로 김시의 아버지입니다.

김시 자신이 혼인을 치루던 날에 아버지가 사사되었으니 그 마음이 어땠을까요.

열네 살의 김시는 입신의 길이 가로막히자 그림을 그리기 시작합니다.

사실 김안로는 장원급제한 지식인에다, 美的 안목이 뛰어난 미술품 수장가이자 화론가(畵論家)였습니다.

무엇을 두고 이렇게 팽팽한 줄다리기를 하였는가. 화가는 스스로를 겹쳐 보았을지도 모릅니다.

이제 그만 잊자. 아버지는 잊고 살아가자. 그림이나 그리면서 시나 읊으면서 한세상 살다 가자.

두 개의 마음은 그렇게 팽팽히 마주한 채 줄을 당깁니다.

(이 책 중에 이 대목을 제일 잘 쓴 것 같습니다.)

'미술 > 미술 이야기 (책)' 카테고리의 다른 글

| 『미술관에 간 붓다』 (0) | 2015.06.26 |

|---|---|

| 간송미술관 개관을 언제 하드라? (0) | 2015.06.25 |

| 『그림은 사랑이다』 (0) | 2015.06.23 |

| 『유럽 미술관 박물관 여행』 (0) | 2015.06.22 |

| 神과 人間 『르네상스 미술』 (0) | 2015.06.02 |