그 어떤 그림도 회화를 완결할 수는 없고,

어떤 작품도 그 자체로만 완결되지는 않는다.

각각의 창작품은 다른 창작품을 변조하거나,

개선하거나, 재창작하거나, 아니면 다만

먼저 창작한 것에 해당한다.

창작은 기득권이 아니다.

그것은 다른 모든 것과 마찬가지로

사라지는 것이며,

정해진 수명 같은 것을 지니고 있다."

- 모리스 메를로퐁티, 철학자《눈과 마음》에서

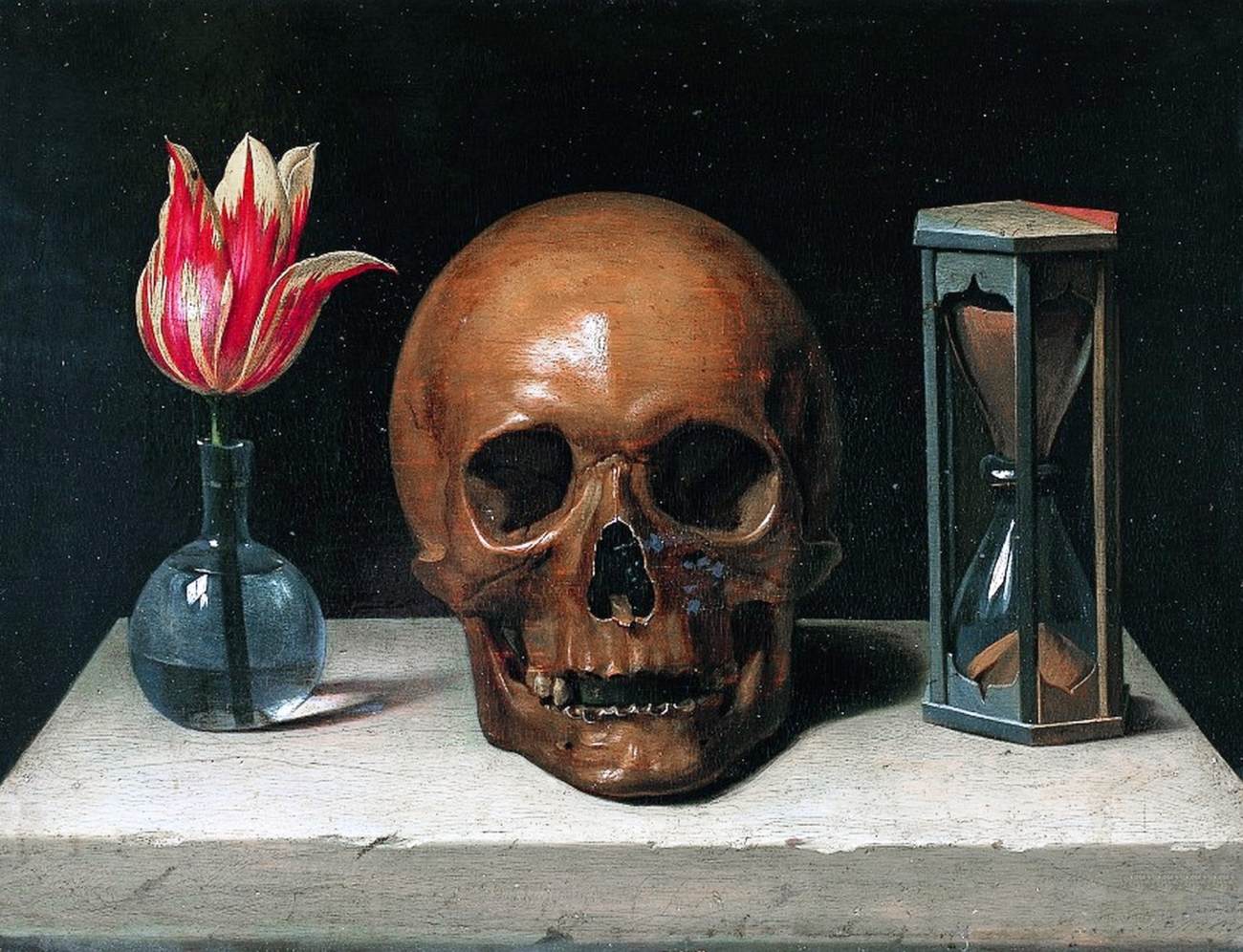

필리프 드 상파뉴 / 바니타스 혹은 인생에 대한 알레고리 (1646년)

"헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다."

전도서의 이 文句가 말해주는 '인생무상' 사상은

미술분야에서도 17세기부터

'바니타스(vanitas)'라는 특장적인 정물화 장르를 형성한다.

'메멘토 모리(너도 언젠가는 죽을 것임을 기억하라))'의 상징인 해골이 대표적인 바니타스 소재다.

바니타스 정물의 메시지는 명확하다.

지상에서의 삶에서 인간의 모든 행동은 덧없으며,

소유한 富, 쌓은 지식, 쾌락 역시 헛될 뿐이라는 것이다.

하지만 多義的인 의미를 띠는 경우도 있는데,

화가가 관조를 부르는 바니타스 정물의 특성을 이용해

다양한 메시지를 담을 수도 있기 때문이다.

정물의 주역이 되기 되기 이전인 15세기에는

메멘토 모리를 상기시키는 장치로서 제단화 뒷면에 그려졌었다.

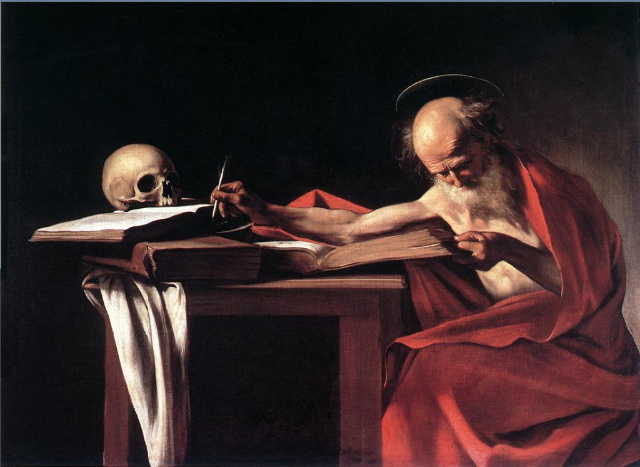

카라바조 / 저술하는 히에로니무스 (1605년)

카라바조의 <저술하는 히에로니무스>에서

성경을 라틴어로 번역한 히에로니무스는 지식을 상징하는 반면

책 위에 보란듯이 자리한 해골은 지식의 덧없음을 상기시키고 있다.

조르주 드 라투르의 <작은 등불 앞의 막달라 마리아>에서는

막달라 마리아가 해골에 손을 올려놓은 채

밧줄(참회의 도구)의 모습이 반사된 유리 등잔의 흔들리는 불빛을 바라보며 생각에 잠겨 있는데,

해골은 인간 세상의 어두운 면에 관한 고찰을 의미한다.

조르주 드 라투리 / 작은 등불 앞의 막달라 마리아 (17세기)

The Penitent Magdalen 1638-1643, 뉴욕 메트로폴리탄 미술관

조르주 드 라 투르, <등불 아래 참회하는 막달레나> 1640~45년경, 캔버스에 유채, 128×94㎝, 루브르 박물관, 파리

'마리아가 해골을 두려워하지 않는 것은

촛불에 씻긴 눈으로 내면을 응시하면서 홀연한 지혜에 도달하고 있기 때문입니다.

바로 해골로 상징되는 무상(無常)을 긍정하는 것입니다.' (이주향)

The Repentant Magdalen

1635, 워싱턴 DC 국립미술관

마리아 막달레나는 초기 기독교 미술에서는 ‘전교의 성녀’로 묘사되었는데,

10세기경부터는 ‘속죄의 성녀’로 그려지면서

주로 해골이나 십자가, 펼쳐진 책과 함께 등장합니다.

라 투르가 그린 ‘마리아 막달레나’는 모두 네 작품이 있습니다.

각 작품이 그려진 시기에 대해서는 논란이 많아서

루브르 측은 자기네가 소장한 작품이 가장 나중에 그려진 그림이라고 주장합니다만,

1630-35년 사이에 그려졌다는 게 일반적인 평가인 듯합니다.

마리아 막달레나(라틴어_ Maria Magdalena)는 갈릴레아 출신이며

고향이 막달라(Magdala)이므로 ‘마리아 막달레나'(막달라 여자 마리아) 또는 '막달라 마리아'라고 불려집니다.

성경에서는 예수를 따르던 여성들 가운데 항상 첫 번째로 언급되죠.

4세기경 영지주의 문서에 <마리아 막달레나 복음서>도 있으며,

이외에도 마리아 막달레나를 둘러싼 전설은 매우 다양하고 흥미로워서

소설 <다빈치 코드>의 모티프로도 등장합니다.

[출처. 라라와 복래]

마리아 막달레나는 예수의 죽음과 부활을 모두 지켜 본 증인인 동시에,

‘참회의 성녀’로 수많은 전설로 덧씌워졌습니다.

591년 당시 교황 그레고리오 1세는 마리아 막달레나가 창녀였다고 강론했는데요,

이 이미지는 베드로를 받드는 사도권의 남성 우월주의를 내세운

로마 가톨릭 추종자들에 의해 조작되었다고 하며,

1988년 교황 요한 바오로 2세는 마리아 막달레나를 ‘사도들의 사도’로 격상시켰습니다.

조르주 드 라 투르(Georges de La Tour, 1593-1652)는 17세기 바로크 시대의 프랑스 화가입니다.

그에게는 국왕 루이 13세를 비롯하여 많은 유력가 후견인들이 있어 부와 위세가 대단했습니다.

이런 그가 1915년 그 가치가 재발견되기까지 세인의 주목을 받지 못한 채 오랫동안 역사의 그늘에 가려져 있었던 것은

그의 악행 때문이 아닐까 생각합니다.

가난한 제빵 기술자의 아들로 태어난 라 투르는

그의 재주를 알아본 로렌 공의 후원과 신교도와 구교도 종교전쟁의 혼란을 틈타 여기저기 땅을 빼앗아 큰 부자가 되었는데,

거기에 그친 게 아니라 자기 재산을 지키려고 끊임없이 주위 사람들과 분쟁을 일삼았으며

빈번히 농민들에게 린치를 가하였습니다.

결국 그는 1652년 그의 행위에 분노한 농민들의 손에 가족 모두와 함께 몰살당하고 맙니다.

그런데 라 투르의 작품이 그의 삶의 행적과는 달리 고양된 종교적 경지에 이른 인간의 모습을 보여주는 것은 어찌된 일일까요?...

<- 이 말도 조작된 것 같다.

하르벤 스텐베이크 / 인생의 덧없음에 대한 알레고리 (1640년)

진정한 의미의 바니스타 정물은 1620년경에 종교개혁에 힘입어 네덜란드에서부터 발전한다.

특히 하르벤 스텐베이크와 피테르 스텐베이크 형제는 바니스타 정물의 기본 원리를 세우는데 기여했다.

해골을 눈에 잘 띄는 곳에 놓고,

그 주위로 인생의 헛된 쾌락과 부를 상징하는

조개껍데기, 식기, 보석, 무기, 담뱃대, 꽃병, 악기, 학술도구, 책 따위의 물건을 늘어놓는 것이 바로 그 원칙이다.

바니타스 장르는

부루주아 계급이 전례없는 물질적 풍요를 누렸던 17세기 네덜란드에서 큰 인기를 누렸고,

이어서 다른 유럽지역에서도 유행하기 시작했다.

바니타스 정물은 죽음에 대한 고찰에 별로 관심이 없었던

계몽주의 시대와 19세기에 들어서는 잠시 사라지기도 했지만

세잔과 브라크, 피카소를 통해 다시 등장했으며,

오늘날에는 다양한 형태로 새롭게 부상하고 있다.

피터 클라스. <바니타스 정물> 1630년. 목판에 유채. 56 * 40

세잔 / 두개골과 초가 있는 정물 (1865년)

고흐 /

데미안 허스트

Meditation From Thais / Massenet

▒

Life is just a Moment. 삶은 단지 순간일 뿐입니다.

Live it... 누리면서 살아야 하고

Love it... 사랑하며 살아야 하고

Enjoy it... 즐기면서 살아야 합니다.

‘메멘토 모리’ memento mori

이 말은 옛날 로마시대 로마군사들이 다른나라와 전쟁을 할 때

그 戰場에서 무찌른 적군의 시체와 전리품을 산처럼 쌓아놓고 승리를 자축하면서 술잔을 들며,

건배! 또는 부라보! 같은 의미로 외친 구호다.

" ‘카르페 디엠’(carpe diem) ─ 오늘을 즐겨라! "

" ‘메멘토 모리’ memento mori ─ "죽음을 기억하라!" "죽음을 상기하라!"

지금 우리가 승리하여 술잔을 높이 들고 있으나

우리도 언젠가 저런 처지가 될지 모르니

죽음을 항상 생각하라! 라는 뜻이다.

생명이 보이지 않는다.

삶에 중심이 없다.

서글프게도 우리네 삶의 모습이란

솜사탕처럼 가볍고

달콤하게 입에 넣으면 사르르 녹아 없어져버린다.

죽음도 보이지 않는다.

언제 어디서 누가 어떻게 죽었는지,

그리고 삶과 죽음의 본래 모습은 무엇인지.

지금의 이 뒤틀린 세상에서는

삶도 죽음도

그게 진짜면 진짜일수록

눈앞에서 사라지고 만다.

거리에도 집에도

텔레비전에도 신문에도

책상 위에도 호주머니 속에도

가짜 삶과 죽음이 가득하다.

진정한 죽음이 보이지 않으면

진정한 삶도 없다.

꼭 나에게 맞는 생활을 하려면

있는 그대로의 삶과 죽음을 느낄 수 있을 만큼

우리의 의식을 높은 곳으로 끌어올려야 한다.

죽음은 삶의 저울 같은 것.죽음은 삶의 알리바이.

- 후지와라 신야

'미술 > 미술 이야기 (책)' 카테고리의 다른 글

| <세상의 기원>, 얼굴을 찾았다 (0) | 2015.07.06 |

|---|---|

| 프리드리히 <바닷가의 수도사> (0) | 2015.07.06 |

| 『미술관에 간 붓다』 (0) | 2015.06.26 |

| 간송미술관 개관을 언제 하드라? (0) | 2015.06.25 |

| 『그림에 기댄 畵요일』 (0) | 2015.06.25 |